100 Jahre Bauhaus – ein Denkmal des ‚Neuen Bauens’ in Lehnitz

Von Bodo Becker

Bei einem Spaziergang durch die Lehnitzer Florastraße wird wohl nur einem Architektur- oder Bauhistoriker das schmucklose Einfamilienhaus als bautechnisches Denkmal der architektonischen Moderne des vergangenen Jahrhunderts auffallen. Die Rede ist von einem so genannten Kupferhaus, das im Zusammenhang mit dem weltberühmten Architekten Walter Gropius (1883 – 1969) steht. Gropius in Lehnitz? – werden jetzt viele zweifelnd fragen.

Eine Idee wird geboren

Die enorme Wohnungsnot in den industriellen Ballungsräumen, verbunden mit den anwachsenden sozialen Problemen, veranlasste Walter Gropius in den 1920er Jahren, sich intensiv mit dem industriellen Fertigungsbau zu beschäftigen. Das von ihm entwickelte Konzept eines „Baukasten im Großen“ (1922) ermöglichte mit standardisierten und massenhaft produzierten, universell verwendbaren Bauteilen zahllose unterschiedliche Kombinationen der variablen Teile untereinander. So hätten nach seinen Vorstellungen Siedlungshäuser unterschiedlichster Größe und Ausstattung, je nach individuellen Wünschen und finanziellen Möglichkeiten der Bauherren entstehen können. Die maschinelle Serienproduktion würde zugleich als Mittel dienen, „um nun auch die ökonomisch Schwachen, die Arbeiter und Angestellten, mit Produkten zu versorgen, die neue Material- und Formqualität besitzen sollen.“ (Zitiert nach: Kraft, Sabine: Gropius baut privat. – Marburg, 1997. – S. 13)

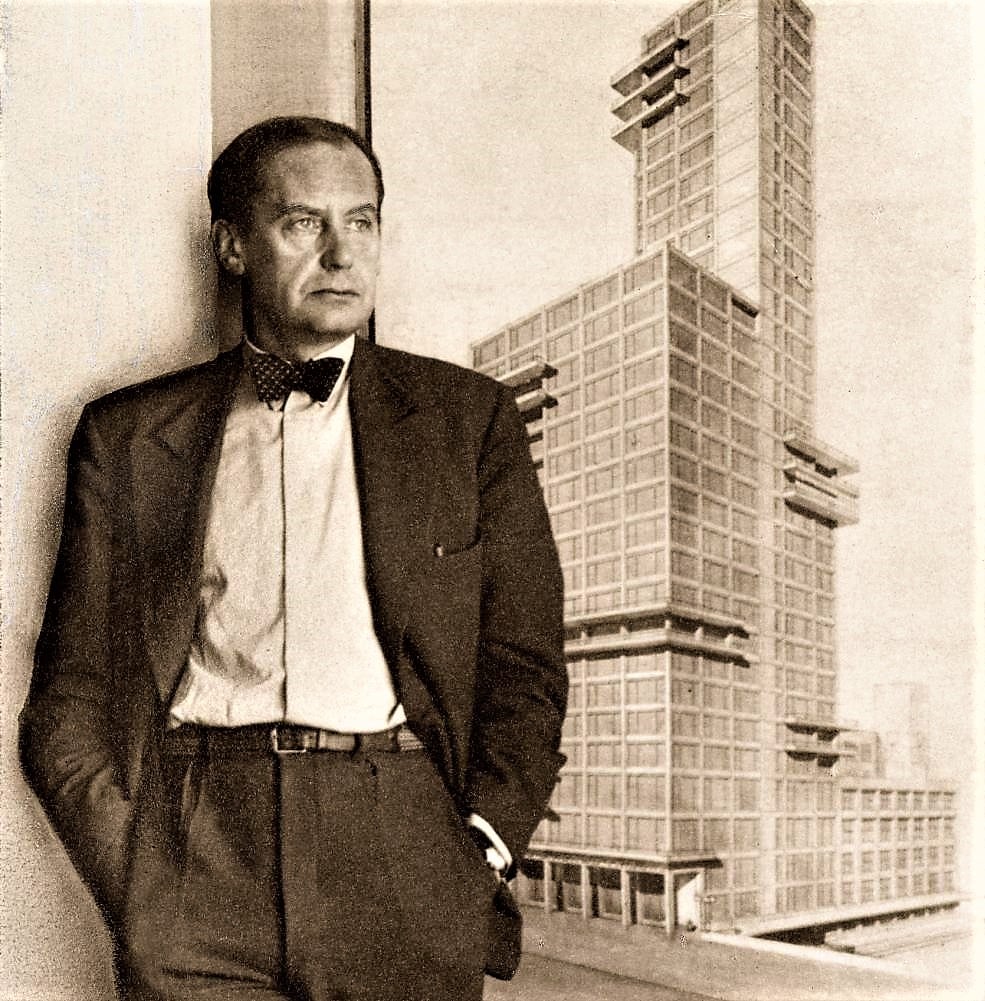

Abb. 1. Walter Gropius 1928. Quelle: Bauhaus-Archiv Berlin

In der industriellen Massenproduktion sah Walter Gropius das entscheidende Instrument, den sozialen Anspruch des ‚Neuen Bauens’ zu verwirklichen. Worin bestand die Neuorientierung des ‚Neuen Bauens’ gegenüber den ästhetischen Positionen der Architektur des Historismus oder des Jugendstils am Ende des 19. Jahrhunderts? Hatten hier das Nichtfunktionale, das äußere Dekorative als das eigentliche Architektonische an den Bauwerken gegolten, so wollten die Mitglieder des 1907 gegründeten ‚Deutschen Werkbundes’ eine zeitgemäße Architektur schaffen, die „mehr auf das Nützliche, Nüchterne und äußerlich Schmucklose, kurz die Betonung und Vermehrung des Sachlichkeitsanteils ausgeht“, wie es ein führender Programmatiker des Werkbundes formulierte. (Zitiert nach: Große Baumeister. – Berlin, 1987. – S. 234) Bis 1929 entstanden nach den Plänen des Architekturbüros Gropius in Weimar, Dessau, Jena, Stuttgart und Berlin freistehende Einfamilienhäuser als Prototypen, die aber nie über das Versuchsstadium hinauskamen.

Kupferhäuser aus Eberswalde-FinowAnders drei Jahre später im märkischen Eberswalde-Finow. Hier sah die Leitung der ‚Hirsch Kupfer- und Messingwerke AG’ in der Produktion von industriell vorgefertigten Hauselementen eine Marktlücke, die man schließen wollte. Bereits ab 1930 produzierte das Unternehmen der jüdischen Industriellenfamilie Hirsch aus Halberstadt Kupferhaus-Montageelemente, nachdem die Familie die Rechte an der von dem Ingenieur Friedrich Förster und dem Architekten Robert Krafft entwickelten Technologie erworben hatte. In einer speziell für die Serienproduktion eingerichteten Produktionshalle erfolgte die Herstellung der Hauselemente am laufenden Band. Die vorgefertigten Hauselemente waren wegen ihres geringen Gewichts leicht zu transportieren und für eine schnelle Montage geeignet. In den Jahren 1930/31 ließ das Unternehmen in Ergänzung der bereits bestehenden Werksiedlung sieben Kupferhäuser errichten. Gleichzeitig stellten die Typenhäuser, die Größe ging vom Gartenhaus (ein solches Exemplar aus Stahlblech steht in der Lehnitzer Uferpromenade) bis zum zweigeschossigen Mehrfamilienhaus, Anschauungsobjekte für mögliche Kunden dar. Das Interesse muss wohl schon nach kurzer Zeit recht groß gewesen sein, denn ein Katalog aus dem Jahre 1931 bot sechs unterschiedliche Hausgrößen mit so wohlklingenden Namen wie Kupfercastell, Juwel, Kupferstolz, Lebenssonne oder Frühlingstraum an. Für einen Verkaufspreis von etwa 10 900 Reichsmark für den größeren Haustyp erwartete den Käufer ein für damalige Verhältnisse nicht alltäglicher Wohnkomfort mit komplett eingerichteter Küche und eingepassten Einbauschränken. Hinzu kamen Sanitäranlagen, verdeckt verlegte Elektroinstallationen und eine Zentralheizung. Anstelle von Tapeten standen für Wände und Decken sechs verschiedene Reliefmuster in Farben wie Nilgrün, Pastellblau oder Korallenrot zur Auswahl. Die annähernd quadratischen Wohnräume besaßen eine Größe von etwas über 16 Quadratmetern. Ein großer Vorteil gegenüber der traditionellen Bauweise bestand in der Bauzeit: Sechs Arbeiter sollten das Haus innerhalb von 24 Stunden aufbauen können. Sehr bald wurden die Häuser im Berliner Raum und anderen Teilen Deutschlands erfolgreich verkauft, am häufigsten waren die größeren Typen wie das Kupfercastell gefragt.

Abb. 2. Kupferhäuser in der Messingwerksiedlung Eberswalde-Finow. Quelle: Wikipedia

Innovationen von Gropius

Ende Mai 1931 begann die Zusammenarbeit mit Walter Gropius. Der bekannte Architekt wurde von der Unternehmensleitung mit der Überarbeitung und Weiterentwicklung der Häuser beauftragt. Er selbst sah hier eine Möglichkeit, seine vorliegenden technischen Lösungen für den industriellen Fertighausbau in einer bereits laufenden Fabrikation zu verwirklichen bzw. zu vervollkommnen. Ende 1931 wurde das erste ‚Gropius-Haus’in Eberswalde errichtet: Ein eingeschossiges Haus mit einer Außenhaut aus geripptem Kupferblech und einem Walmdach aus Kupferblech. Nicht ohne Stolz beschrieb er ein Jahr später in einem Beitrag seinen Anteil an dem Kupferhaus-Projekt und die Vorzüge ‚seiner’ Kupferhäuser: “Die (…) von den Hirsch Kupfer- und Messingwerken eingerichtete Fabrikation von Kupferhäusern am laufenden Band ist von mir technisch und organisatorisch unter Zuhilfenahme von zahlreichen Versuchen und Gutachten durch Behörden und wissenschaftliche Institute verkaufsreif entwickelt worden.” (Wagner, Martin: Das wachsende Haus : Ein Beitrag zur Lösung der städtischen Wohnungsfrage. – Berlin; Leipzig, 1932. – S. 65) Die praktische Umsetzung seines Baukasten-Konzepts bestand in der prinzipiellen Möglichkeit, das Kupferhaus ebenso leicht zu montieren wie demontieren zu können – die Anzahl der Räum also den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden konnte. Dabei besaßen die bautechnischen Entwicklungen zum großen Teil innovativen Charakter, denn besonderen Wert hatte Gropius auf einen effizienten Energiehaushalt seiner Häuser gelegt.

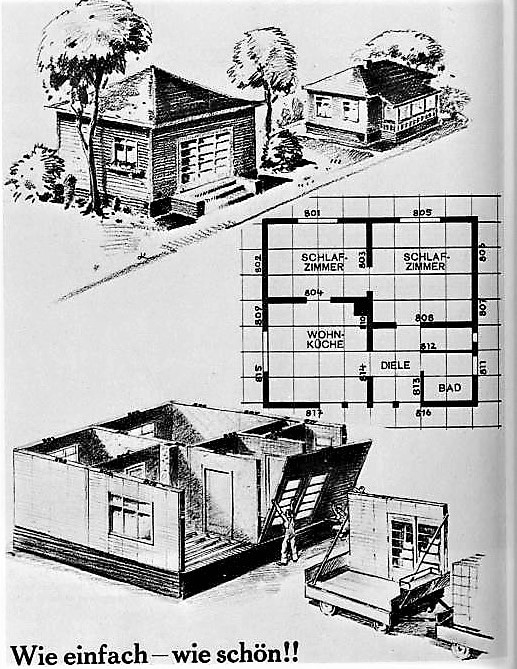

Abb. 3. Seite aus einem Katalog 1931. Kopie nach Borries, Friedrich von, Fischer, Jens-Uwe: Heimatcontainer. Deutsche Fertighäuser in Israel. – Frankfurt/M., 2009

Kupferhäuser für Palästina

Die nationalsozialistische Machtübernahme blieb nicht ohne einschneidende Folgen für das Unternehmen und der Kupferhausproduktion. Die jüdische Unternehmerfamilie Hirsch mußte das Werk verkaufen und floh ins Ausland. Einer der Direktoren übernahm alle Rechte an den Kupferhäusern und gründete wenig später die ‚Deutsche Kupferhausgesellschaft’. Einige der nach 1933 produzierten Häuser nahmen einen besonderen Weg. Die antijüdische Terrorpolitik zwang viele Deutsche jüdischer Herkunft zur Emigration nach Palästina. Dort wuchs das Interesse an vorgefertigten, schnell zu errichtenden Siedlungshäusern, die man aus dem Ausland importieren konnte. Auch die ‚Deutsche Kupferhausgesellschaft’ beteiligte sich an diesem profitablen Geschäft. Sie erreichte beim Reichswirtschaftsministerium, dass ab Juli 1933 wohlhabenden „Auswanderern“ nach Palästina die Mitnahme eines Kupferhauses als „Umzugsgut“ gestattet wurde, d.h. sein Wert belastete nicht die nur begrenzte Menge ausführbaren Geldes. In der „Jüdischen Rundschau“ schaltete das Unternehmen in den Sommer- und Herbstmonaten 1933 zahlreiche Werbeanzeigen mit den Vorzügen ihres Produktes.

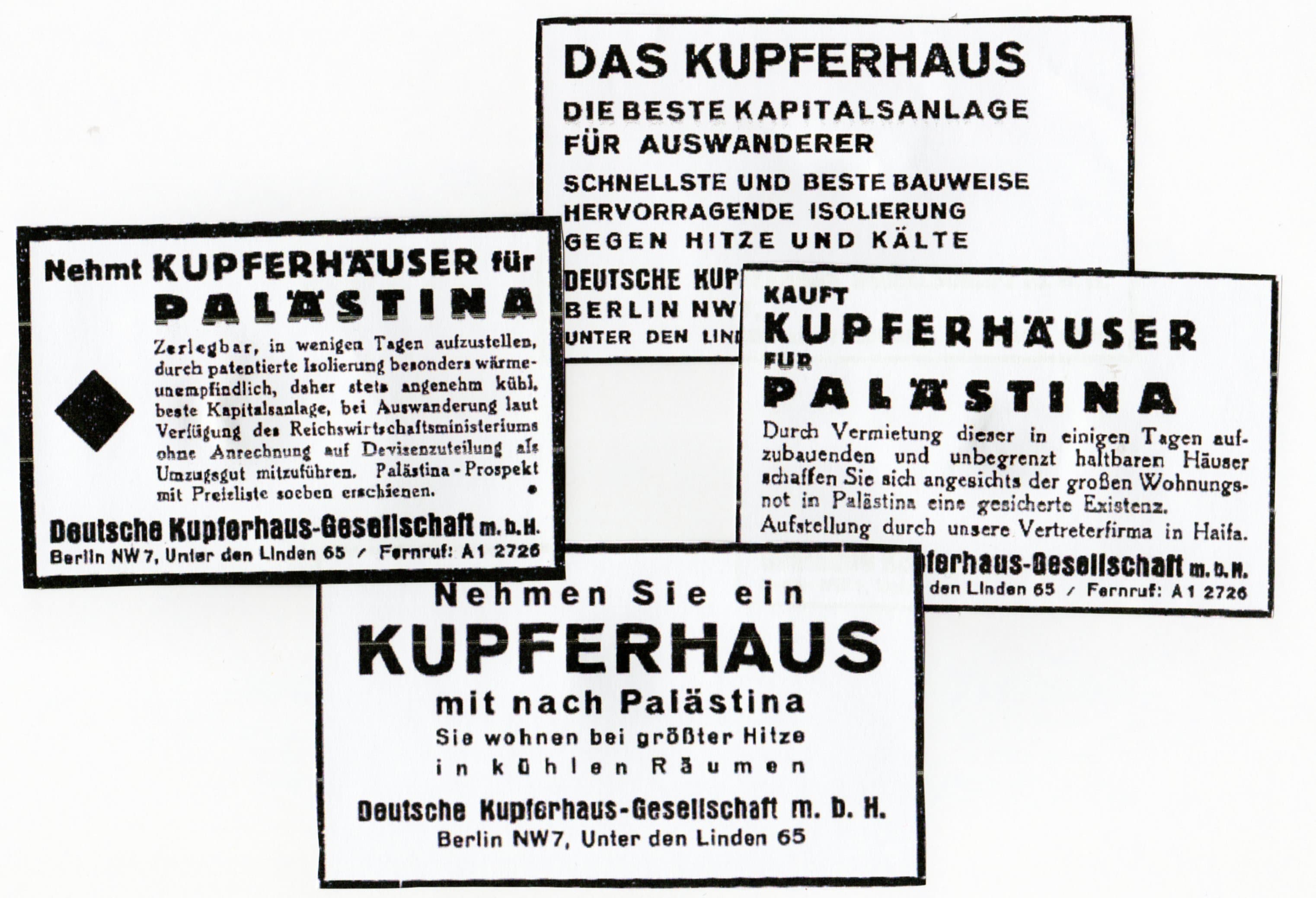

Abb. 4. Anzeigenkampagne in der „Jüdischen Rundschau“, 1933. Archiv Verfasser

In den Katalogen ab August wurden nun auch Kupferhaustypen mit Namen Haifa, Jerusalem und Sharon angeboten, die zusätzlich mit ihrem Erscheinungsbild den kulturellen Traditionen Palästinas angepasst waren. Der zweigeschossige Haustyp Haifa erreichte in 34 Pakete verpackt, mit einem Gesamtgewicht von 15313 Kilogramm, sein Ziel. Bis Ende 1933 waren die ersten von 14 Häusern in der Nähe von Tel Aviv und Haifa bezugsfertig. (Alle Angaben nach Kunkel, Ulrike: …in die Jahre gekommen : Hirsch Kupfer- und Messingwerke mit Walter Gropius. – In: Deutsche Bauzeitung, (2006) 1, S. 60-64 : Ill.)

Das Kupferhaus in Lehnitz

Unser Kupferhaus in der Florastraße gehört zum Typ Kupfercastell und ist nach den Bauunterlagen erst im Jahre 1938 errichtet worden. Die Produktion der Hausteile muss also früher erfolgt sein. Vielleicht hat das Haus ursprünglich an einem anderen Ort gestanden und ist dort demontiert worden. In Lehnitz wurde es lange Zeit als Zweifamilienhaus genutzt, was in Anbetracht seiner Hellhörigkeit nicht günstig war. Die Innenverkleidung besteht entsprechend den ‚Original-Hirsch-Häusern’ aus strukturierten Stahlblechen, die für jedes Zimmer eine anderes Muster aufweisen. Für die Dämmung und Isolierung hat man von Außen nach Innen bituminöse Papplagen, Kokosfasermatten und Aluminiumfolie verwendet. Die Verwendung der Kokosfasermatten sind ein Indiz dafür, dass das Haus ursprünglich für den Export nach Palästina vorgesehen war.

Abb. 5. Kupferhaus in der Florastraße mit ursprünglichem Aussehen. Foto: Archiv Verfasser

Nach Aussage des Bewohners ist die Isolierung des Hauses immer noch hervorragend. Obwohl sich Kupferblech auf Grund seiner Materialeigenschaften als Fassadenverkleidung gut eignet, kann es unter bestimmten Bedingungen zu hörbaren Problemen kommen. Dauerhaft hohe Außentemperaturen heizen die Fassade derartig auf, dass die damit verbundene Ausdehnung zu Verwerfungen führt. Mit lauten Knallen machen sich während der nächtlichen Abkühlung die Spannungen des Fassadenblechs lautstark bemerkbar. Aus diesem Grund hat das Lehnitzer Haus einen hellen Außenanstrich erhalten. Die Terrasse im Obergeschoss über dem Eingangsbereich ist nachträglich überdacht und verkleidet worden.